| クルーズコントローラ(クルーズコントロール)って何よ? 略してクルコンなんて言うこともありますが、「オートクルーズコントローラ」つまり、アクセルを踏まなくても、設定した速度を保って走行してくれる装置の事です。 高級車には、標準装備で付いていたり、オプション設定がありますが、残念ながら大衆車VOXYにはオプション設定すらされていません。 ・・・かと言って、カーショップへ行っても、汎用後付けのクルコンキットなんて売ってませんよね。 でも、ちゃんとあるところにはあるんですよ。 店頭で販売しているのは見たことがありませんが、アメリカのAUDIOVOXという会社の製品で CCS-100 というのが、意外にも後付けクルコンではかなりメジャーな製品なのです。 ネットで検索すると、DIYで取りつけて居られる方が結構いらっしゃいます。 |

|

|---|---|

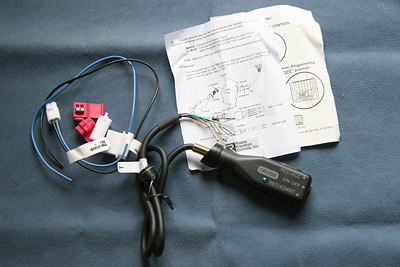

| キットの中身は、こんな感じです。 さて、クルコンってどんな原理になってるのでしょうか? 汎用後付けなんて事が可能なくらいですから、意外にもそのしくみは単純なんです。 簡単に言えば、人間の代りにアクセルを踏んでくれるだけです。 しかし本当にアクセルを代りに踏まれたら運転していて邪魔でしょうがないですよね。(笑) 通常、車のアクセルというのは、自転車のブレーキのようなワイヤーがエンジンルームまで繋がっていて、アクセルを踏み込む事でエンジンルーム内のスロットルという部品をワイヤーで引っ張っているのです。 クルコンというのは、このスロットルに繋がっているワイヤーを分岐したり、スロットルに直接もう1本ワイヤーを掛けたりして、アクセルを横取りしてスロットルを動かしてやろう・・・というしくみです。 もちろん国産車の純正のクルコンも全く同じしくみです。 クルコン本体をバラしてみましたので、興味ある方はこちらへ |

|

| さて、最近の車の構造をよくご存知の方は、ここまで読むと、じゃぁ今の車には使えないじゃん! って思うハズです。 そうです、最近は直噴エンジンを代表としてアクセルワイヤーが無い車が沢山あるんです。 電子スロットルと言って、アクセルにはボリューム(ポテンショメータ)が、スロットルにはサーボ(アクチュエータ)が付いていて、コンピュータが電気的に伝達している方式です。 電子スロットルの場合は、クルコンもコンピューター制御でできてしまいますので、オプションにクルコンの設定がある車の場合は、スイッチを付けるだけで動いてしまったりします。 しかし、VOXYのようにオプション設定のない車の場合は、コンピューターにクルコンのプログラムが入っていないので不可能です。 |

|

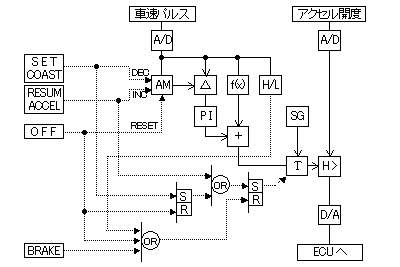

| 電子回路と自動制御の知識があれば、アクセルに繋がっているポテンショメータを横取りして、速度偏差をPI(比例+積分)演算してコンピュータに返す方法で後付けのコントローラを作ることはできるとは思いますが、ちょっと面倒ですね。 おおまかにスキマ図を描いてみましたが、大体こんな感じで実現できると思います。 実線で描いてあるのが信号ライン、破線が制御ラインです。 [AM]というのが、設定速度をメモリーする部分で、[SET]スイッチを押すと現在の速度が記憶され、[ACCEL][COAST]スイッチで増減します。 で、このメモリーされた速度と実際の速度を[△]で比較し、偏差を求め[PI]で比例+積分演算し、実際の速度から[f(x)]で求められた静特性のアクセル開度と[+]で合計して、アクセル開度を決定する・・・という仕組みです。 多くのニーズがあって、商用ベースで開発するんならまだしも、1台だけのために自作するようなシロモノではないです。 私一人ではやる気はないですが、誰か協力してくれる人と、商品化する気がある人がいれば、100%実現可能だと思います。 |

|

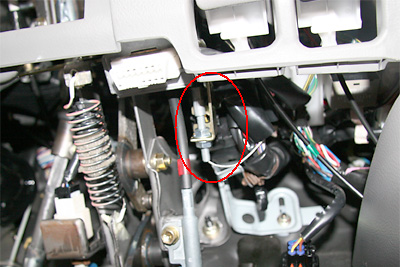

| では、アクセルワイヤーの無い、電子スロットルのVOXYに CCS-100 を取りつけるにはどうしたらいいのか、早速やっていきましょう。 ここまでマジメに読んでいただいた方は、もうおわかりでしょうが、アクセルに直接ワイヤーを付けて引っぱってやるしか方法はありませんね。 まずやらなければいけないのは、アクセルペダルに細工をして、ワイヤーを引掛けて引っぱる仕組みを作らなければなりません。 これができなければ、この装置は取り付け不可能です。 アクセルペダルを外して、いろいろ考えた結果、私の場合は、この写真のように、アクセルペダルの上の方のポテンショメーターのリンク金具の横の部分に、ボールチェーンを取り付けました。 横につけたのは、強度的に正面よりは有利だと判断したからです。 |

|

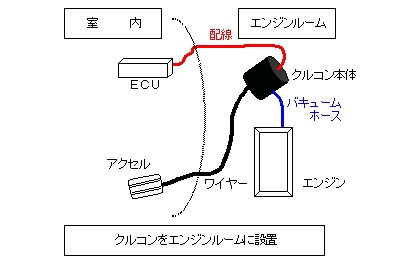

| クルコンのアクチュエータにはバキュームチューブとワイヤーとハーネスが繋がります。 アクチュエータを室内に取り付ければ、エンジンルームからバキュームを取ってくることになりますし、アクチュエータをエンジンルームに取り付ければ、ワイヤーとハーネスを室内に入れなければなりません。 右の図が、アクチュエータをエンジンルームに取り付けた場合の接続図です、マウスを図の上に乗せると室内に取り付けた場合の接続図になります。 見たとおり、室内に取り付けて、バキュームをエンジンルームから引き込む方が合理的なのですが、室内にアクチュエータを付ける場所がありませんでしたので、エンジンルームに設置することにしました。 |

|

| ワイヤーの引き込みは、運転席側のワイヤーハーネスの予備穴を使いました。 写真の中央の部分です、エンジンルームから見ると、ハーネスの束の脇に黒い出べそがありますので、出べそを切り落とし、ワイヤーを通します。 この写真は、すでにワイヤーを通したところです、写真の右上から左側をターンしている黒いケーブルがクルコンのワイヤーです。 左下にひし形のプレートを通っているケーブル状のものがありますが、これはボンネットオープナーのワイヤーが通っている部分です。 理想的にはこのような保護をつけた状態で通せるといいですね。 |

|

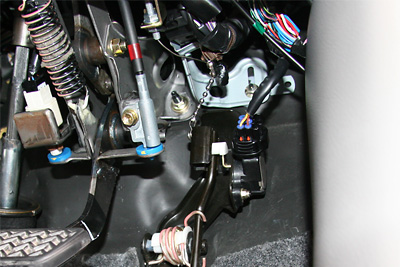

| ワイヤーでアクセルペダルを引っぱる・・・という事は、ワイヤーのスリーブを支持する機構が必要になります。 このサポート部はワイヤーの長さの微調整の部分にもなりますし、このサポート部が動くとコントロール上のヒステリシスとなり、制御性が悪くなりますので、このサポートを取り付ける方法が、このDIYの一番のポイントになるだろうと思われます。 もともと、こんなもの取り付けることを考えて設計されていませんから、都合のよい固定場所がありません。 随分悩んだ結果、出来あがったのが、こんな感じです。 CCS-100 のキットの中に入っていたステーを加工して、取り付けています。 写真を見ると、突然どこからかステ−が飛び出てきているような感じで、どこにどうやって固定しているのか判らないと思いますが、あえて紹介していません。 アクセル廻りに細工をする危険な作業ですから、単なる真似事でやって欲しくないのです、自分で工夫をして取り付けできる方でなければ、このD.I.Y.には手を出すべきではないと思うのです。 特に重要なのは、間違ってもアクセルが動かなるような・・、特に戻らなくなるような、加工をしてはいけない、という事に尽きます。 |

|

| 次に、先ほどのアクセルに取り付けたボールチェーンと、クルコンのワイヤーを連結します。 繋いだ状態が、この写真です。 ワイヤーがボールチェーンを介して、アクセルまで繋がっているのが判りますか? わずかに弛む程度の余裕を作って、繋いでやります。 |

|

| さて、ここで重要な注意事項があります クルコンが、ワイヤーを引っ張っている時は何ら問題ないのですが、自分でアクセルを踏み込んだ時に、ワイヤーのステーと干渉しないように十分な距離を取る必要があります。 また、この状態の時、ワイヤーが弛みますので、絶対に周りの何かに絡まったりしないようにしなければなりません。 ワイヤーが絡まると、アクセルが戻らなくなるので、非常に危険です。 静止状態で問題がなくても、車は走行中にはかなりの揺れをともないますので、どんなに揺れても絡まないようにしておく必要があります。 |

|

| アクセル周りの細工が完了したら、今度はクルコンのアクチュエータとバキュームタンクをエンジンルームに固定します。 私の場合は、とりあえずこの部分に取り付けることにしました。 私のVOXYには実装されていませんが、電子技術マニュアルを見ると、寒冷地仕様か何かの場合にリレーボックスを付けるための場所のようで、予めスタッドボルトが2本用意されていて、何かに使ってくれ〜って言ってるようでしたので・・・(笑) 右側の円筒状の物が、アクチュエータ、左側の円筒状の物がバキュームタンクです。 しばらく走行して様子をみて、場合によっては取り付け場所を変更するかもしれません。 |

|

| クルコンがワイヤーを引っ張る動力源は電気ではありません、ガソリンエンジンの場合は吸気をスロットルで絞っていますので、インテークマニホールド内の空気がピストンで引っ張られて負圧になります、この負圧を利用してワイヤーを引っ張るのです。 車に詳しい人はご存知だと思いますが、このインマニの負圧というのは、マスターバックと呼ばれるブレーキブースターにも使われてますね。 バキュームタンクは、負圧が弱くなった場合でも安定して動作させるために、いわば負圧を蓄えておくもので、必ずしも必要ありません。 前期型VOXYの場合、ガソリン直噴エンジンで超希薄燃焼を行っています、超希薄燃焼時のインマニの負圧はほとんどゼロ近くになってしまいますので、クルコンの動作が不安定になる可能性があると思い、念のため取り付けました。 負圧の取り出し場所は、電子技術マニュアルを見ると、いくつか候補がありますが、私はこの部分から取出しました、シリンダブロックの向かって左端です。 チューブを一旦抜いて、分岐パーツで中継して、バキュームタンクまで配管します、バキュームタンクからアクチュエータまで同じように配管します。 |

|

| ここまでで、メカニカルな部分の作業はすべて完了です。 次は、コントロール用のハーネスの引き込みです。 運転席側の予備穴は、先ほど通したワイヤーだけで一杯でハーネスを通す余裕は無いので、助手席側の予備穴を使ってハーネスの引き込みを行いました。 1.25sqくらいのケーブルを8本通さなければなりませんので、半分に分けて呼び線と一緒に5本づつに結束して、2回に分けて配線通しを使って通しました。 とても狭いのでエアクリーナボックスを一旦取り外して作業する必要があります。 石鹸水をつけて・・・なんて人もいますが、石鹸水は意外と滑りが悪いので、このような場合、私はスプレー式のシリコンオイルを吹き付けて作業しています。 |

|

| ハーネスが通ったら、各信号線の配線とコントロールスイッチの取り付けです。 取り出す信号は、常時電源、ブレーキ、車速、エンジン回転数、イグニッション、アース、イルミなど、ほとんどナビの取り付けで使う場所と同じです。 助手席に引き込んだ関係で、ほとんどECUから取りました。 注意するのは、常時電源を本当の常時電源ではなく、ブレーキランプ用の電源から取らなければなりません。 理由は、クルコン作動中にブレーキを踏んだら、強制解除になるのですが、ブレーキランプ用のヒューズが切れると、検出できなくなるので、その対策として主電源をブレーキランプのヒューズの後から取り出すのです。 コントロールスイッチは、そのうち場所を変更する可能性もありますが、とりあえずこの場所に取り付けました、ちょっと手を伸ばさないと届かないのが、難点ですかね。 |

|

| 実際に走行してみた感想ですが、以前にトヨタ純正のクルコン付きの車に乗っていたことがありますが、それと比べて特に遜色はありません。 この製品は純正に比べてかなり広い速度範囲で使用できますので、使い勝手はいいと思います。 あとは、アメリカ製という事で、すぐに壊れたりしなければいいんですが・・・ 念のため、書いておきますが、このD.I.Y.は車の整備に対する経験と知識を必要とします、力学の知識も必要です。 製品の外箱にはこんなことが書いてありますが、実際にはかなりのリスクが伴います。 しかも、この製品はアメリカ製ですので、中身はすべて英語です。 絶対に、見よう見真似でこの記事と同じ事をやらないでください。 真似しただけではトラブル時の対応ができません。 この記事を参考に施工して、何か起きても私は一切の責任を負えません、必ず事故のリスクがともなう事を理解のうえ、自己責任で行ってください。 コントロールの効かなくなった車は、凶器になります、凶器を持つ事は仮に自己責任であっても許されない事です、どうか単なる真似だけはしないでください。 |

|

| 【平成18年 4月 2日 追記】 一般道・高速道路を合計300kmくらいクルコンで走行してみました。 操作量が一番少なくなる設定にしているのですが、それでも多少アクセルワークが荒く、スムーズさに欠けているように思います、制御ゲインが高すぎる感じですね。 設定ではこれ以上ゲインを下げることはできないので、ワイヤー移動量に対するアクセル操作量を減らしてやるしかありません。 アクセルペダルの支点からワイヤーの取り付け位置までのスパンを長くしてやればいいわけですね。 ・・・で、この写真のように、ステーを使ってワイヤーの取り付け位置をちょっとだけ延長してやりました。 最初の状態と比べると、明らかに操作量が減り、個人的には好みのセッティングに近づきました。 欲を言えばもうちょっと(この倍くらい)延長したいところですが、これ以上はちょっと難しそうです。 |

|

| 【平成18年 7月16日 追記】 高速道路をクルコンで走行する頻度がかなり高いので、もっと使い勝手をよくしよう・・・と、コントロールスイッチをステアリングコラムに取り付けるレバースイッチタイプに変更することにしました。 オプションパーツとして取り寄せたスイッチがこれです。 オリジナルで付属しているコントロールスイッチは、さすがにチープな感じは否めませんでしたが、オプションとなると、結構高級感があります。 でも、このスイッチは純正みたいに上下にスイングして接点したりはしません、単なるスイッチ付きの棒が生えているだけです。(笑) |

|

| これが、レバースイッチをステアリングコラムに取り付けた状態です。 純正のクルコンスイッチも概ねこんな位置に付いてますよね。 手を伸ばさなくてもハンドルを持ったままで操作できるので、操作性がかなりよくなりました。 |

|

| 正面からみた状態です。 実際に使っていて気が付いたのですが、このスイッチの[ACCEL],[COAST]のスイッチを両押しすると、ブレーキを踏んだ時と同じようにクルコンの動作が一時解除されます。 知らなかったのですが、これは非常にありがたい機能です。 なぜかと言うと、高速道路を走行中、前に遅い車がいて、追い越し車線にも出れないような場合、クルコンを解除しなければならないのですが、解除には2つの方法があります。 一つ目はクルコンのメインスイッチを切ってしまう方法。 二つ目はブレーキを踏む方法です。 一つ目の方法の場合、もう一度クルコンを使う場合、メインスイッチを入れて速度を再設定しなければなりませんが、二つ目の方法の場合は、[RESUM]を押すだけで元の速度に戻ってくれるのです。 しかし、ブレーキを踏むと後続車に迷惑ですので、どうしても躊躇してしまい、メインスイッチを切るしかないのが実情です。 この対策として、ブレーキを踏むと12Vが掛かる線に、ダイオードを介してACCから12Vを掛けるようにスイッチを付ける改造をしようと思っていたのですが、必要がなくなりました。 |

|